【労働者と企業のスキルに対する意識は?日米で、大きな差の出る結果に】

世界No.1求人サイト「Indeed (インディード)」の日本法人であるIndeed Japan株式会社は、「労働者のスキルに関する日米調査」を実施した。調査対象者は、日本と米国の労働者(各国3,096名)および採用担当者(各国1,030名)。早稲田大学政治経済学術院・大湾秀雄教授が監修を行った。この調査の結果の中から、日本と米国における具体的なスキルについての労働者と企業のニーズの違い、スキル習得に対する企業の取り組み姿勢の違いに関する分析結果をご紹介する。

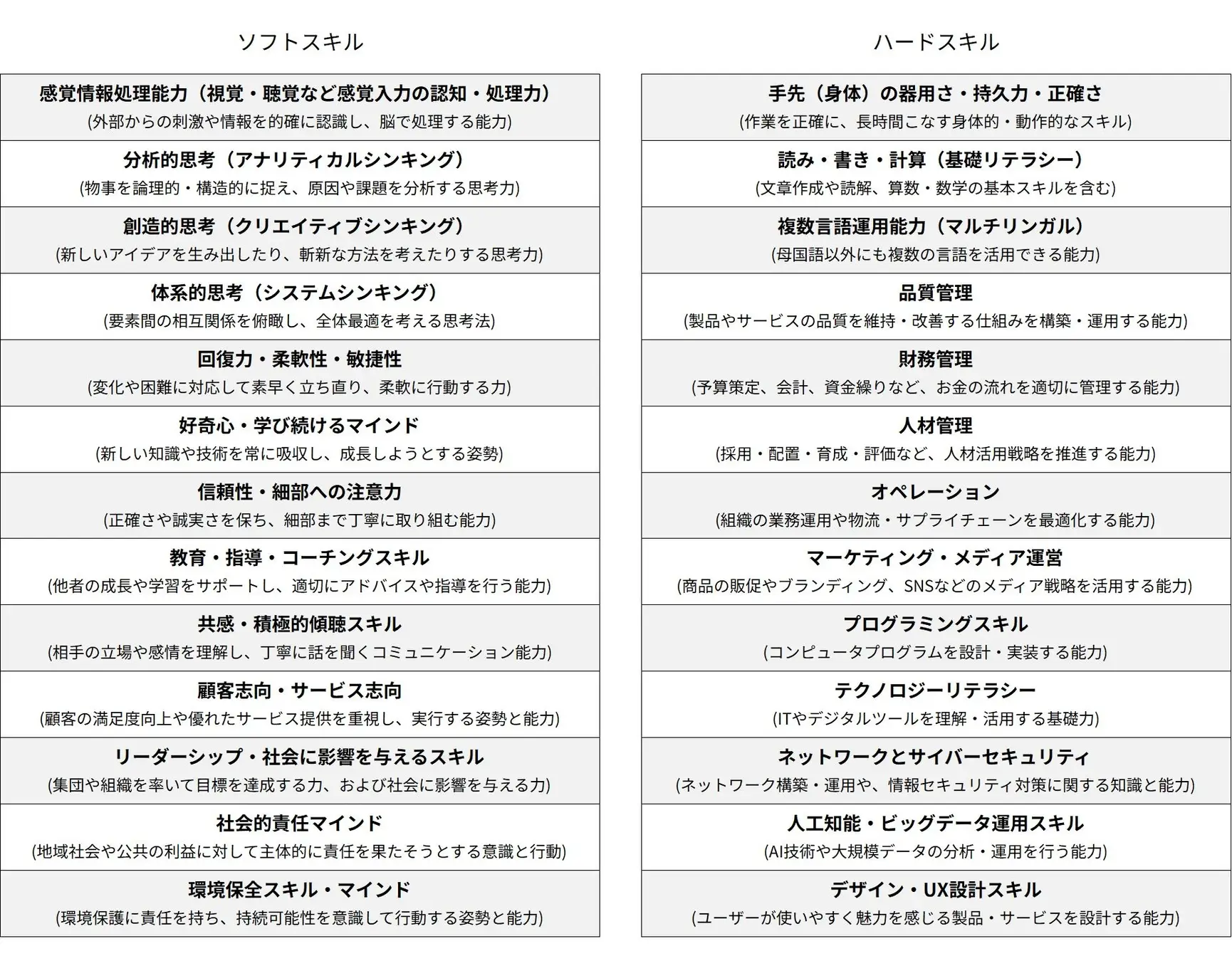

※この調査では、労働者のスキルを世界経済フォーラム(World Economic Forum)が定める「Jobs of Tomorrow: Skills Taxonomy」に準拠した、全26のスキルに分類して、調査・分析を実施。

1.調査結果の主要ポイント

労働者が「今後習得したい・高めたいスキル」は?

Point

・日米の労働者のスキル習得意欲に大きな差

・日本はソフトスキル、米国はテック系重視

労働者が「今後習得したい・高めたいスキル」の調査で、日本は「スキルを習得したいとは思わない」が3割(29.3%)と、米国3.7%を大きく上回りました。日本のTop2は「回復力・柔軟性・敏捷性」、「好奇心」と、ソフトスキルが上位の結果に。一方、米国は「テクノロジーリテラシー」、「人工知能・ビッグデータ運用」がTop2の結果で、テック系ハードスキルを重視していることがわかりました。

企業が求めるスキルと労働者ニーズは?

Point

・日本の企業は「リーダーシップ」重視、労働者は低関心

・米国企業では「信頼性」重視、労働者とのギャップ大

日本企業が従業員に求めるスキルは「リーダーシップ」「共感」「好奇心」がTop3。1位「リーダーシップ」は、労働者が身に付けたいスキルの7位(12.4%)で12.1ポイント差と、企業・労働者間のニーズに大きな差が出た。一方、米国企業は「信頼性」「回復力」「テクノロジーリテラシー」がTop3。1位「信頼性」(34.5%)は、労働者の14位(16.5%)で18.0ポイント差と、企業・労働者間のニーズに大きな差が出た。

企業の従業員へのスキル習得支援の取り組みは?

Point

・支援の有無に日米で大きな差

・米国は企業主導、日本は従業員任せ

日本は「特になし」が22.7%に対し、米国はわずか2.0%。労働者側も日本では45.6%が自社で取り組みなしと回答し、企業の取り組みが従業員に伝わっていない状況です。日本はスキル習得内容を「従業員に委ねられている」が最多(29.3%)で、従業員の自主性に任せる傾向が見られます。米国は「学習機会の提供」(48.0%)、「身につけるべきスキルの明示」(45.7%)がTop2で、企業が積極的に従業員のスキル習得に関与し機会を提供していることがわかりました。

<調査監修者・早稲田大学政治経済学術院 大湾秀雄教授のコメント>

日本の労働者のスキル習得意欲が低いという事実は、過去の先行調査でも明らかになっていましたが、今回、日本企業も従業員のスキル習得促進に向けた方針や取り組みが、米国に比べ、大きく立ち遅れていることが明らかになりました。

米国企業は、生成AIなど新技術の活用に積極的で、従業員にもテクノロジースキルや変化への対応力を求めるようになっており、それが従業員のスキル習得支援にもつながっています。対して、日本では、キャリア自律性を奪うような配置制度を続ける一方、従業員のスキル習得に関し無策である企業が多い様子が明らかとなりました。その一方で、従業員に「好奇心・学び続けるマインド」を求める企業が多いのは皮肉であると言えます。こうした傾向が続けば、日本は人的資本蓄積が遅れ、国際競争力をさらに急速に失っていくと考えられるでしょう。経営者は、より危機感を持つことが求められます。

2.調査結果の詳細

1. スキルの重要性の高まり

<労働者のスキル意識>

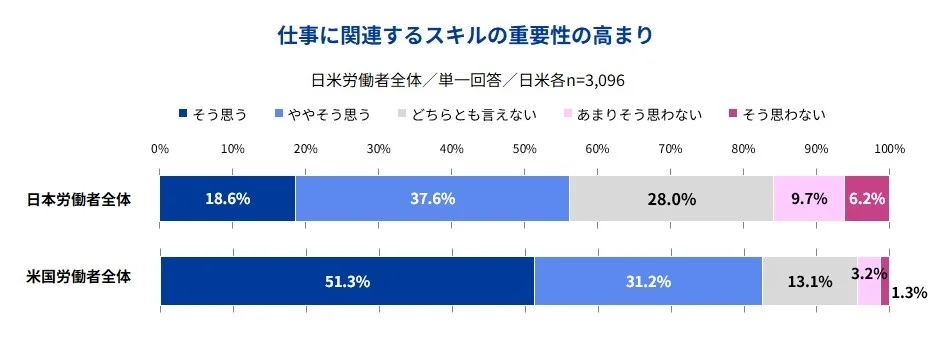

質問「(日米の労働者に)職場で近年『仕事に関連するスキル』の重要性が高まってきていると感じるか」

・「そう思う」と回答……日本では56.2%(そう思う18.6%、ややそう思う37.6%の合計)、米国では82.5%(そう思う51.3%、ややそう思う31.2%の合計)

日本のスコアは米国よりは低いものの、半数以上の労働者が、スキルの重要性の高まりを感じていることがわかります。

<企業のスキル意識>

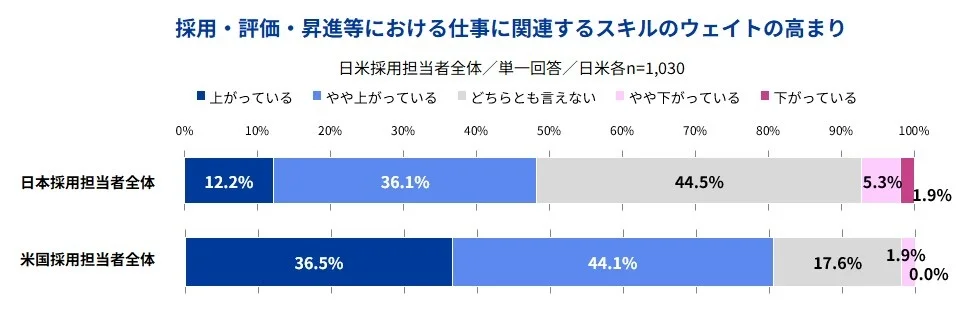

質問:「(日米企業の採用担当者へ)近年、採用・評価・昇進等の基準において『仕事に関連するスキル』のウェイトが上がっているか」

・「上がっている」と回答……日本では48.3%(上がっている12.2%、やや上がっている36.1%の合計)、米国では80.6%(上がっている36.5%、やや上がっている44.1%の合計)。

労働者側の意識と同様、日本のスコアは米国よりは低いものの、企業においても約半数が、近年のスキルの重要性の高まりを感じていることがわかります。

2. 今後習得したい・高めたいスキル

<労働者の「今後習得したい・高めたいスキル」>

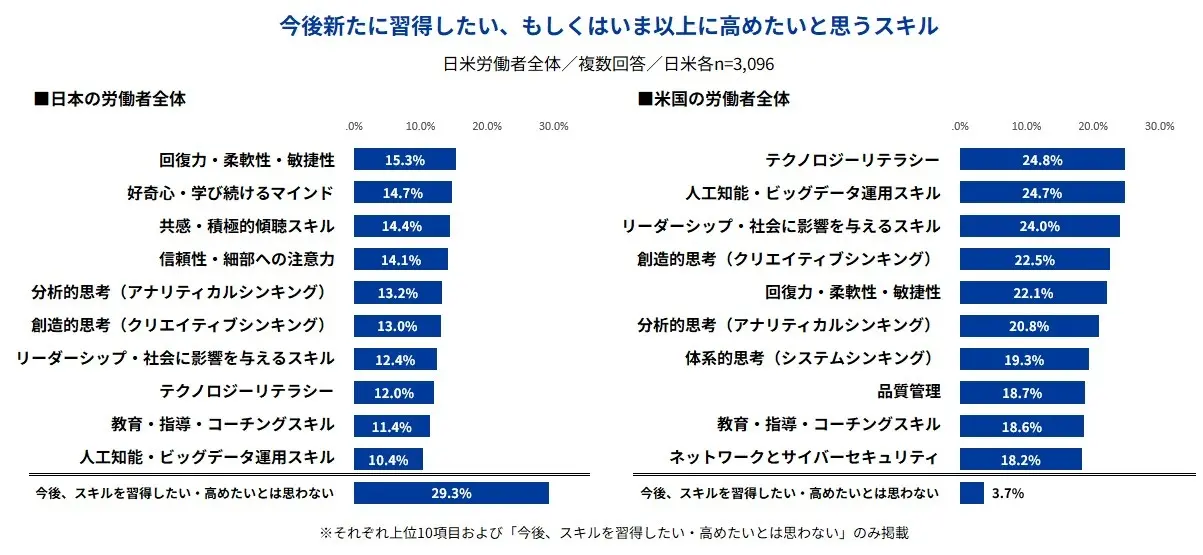

質問:「(日米の労働者に)『自身が今後習得したい・高めたいスキル』は?」

・「今後、スキルを習得したい・高めたいとは思わない」と回答……日本では約3割が(29.3%、最多回答)、米国ではわずか3.7%。

具体的に習得したいスキルについては、すでにご紹介した通りで、日本は上位7位までをソフトスキルが占めています。一方、米国ではハードスキル、特にIT・テクノロジースキルへの労働者におけるニーズの高まりがみられます。

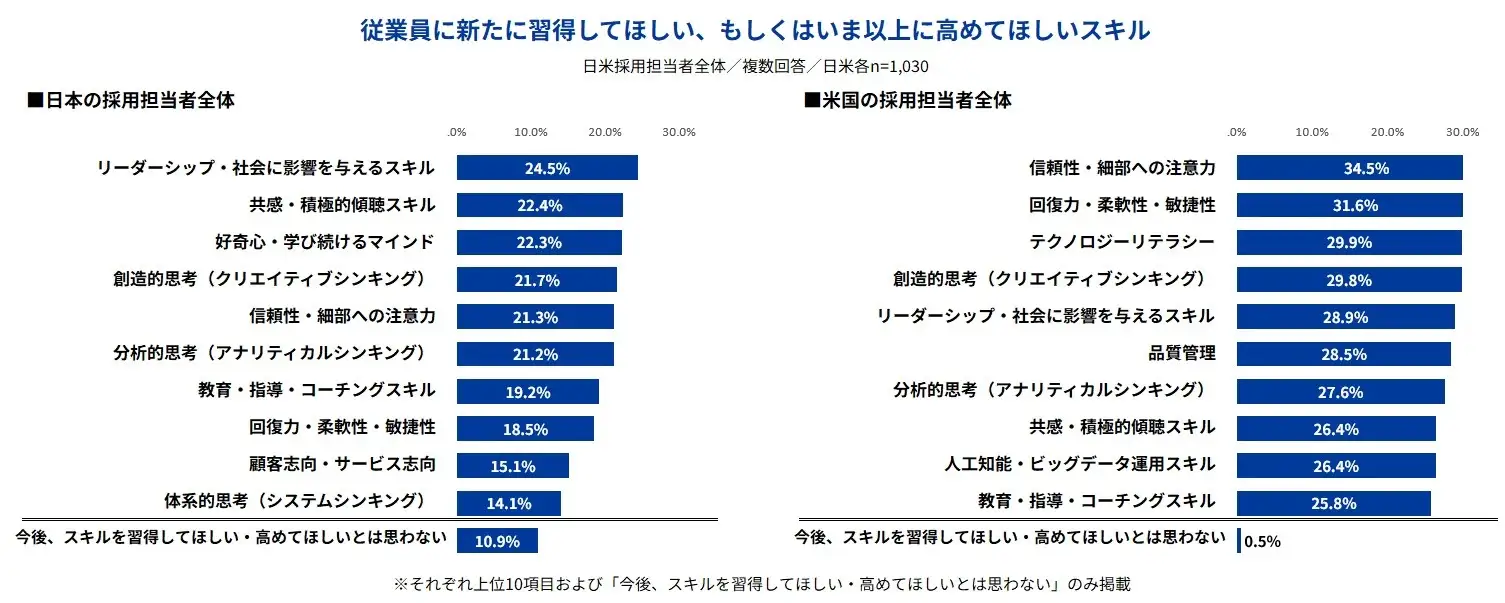

<企業の「今後、従業員に習得してほしい・高めてほしいスキル」>

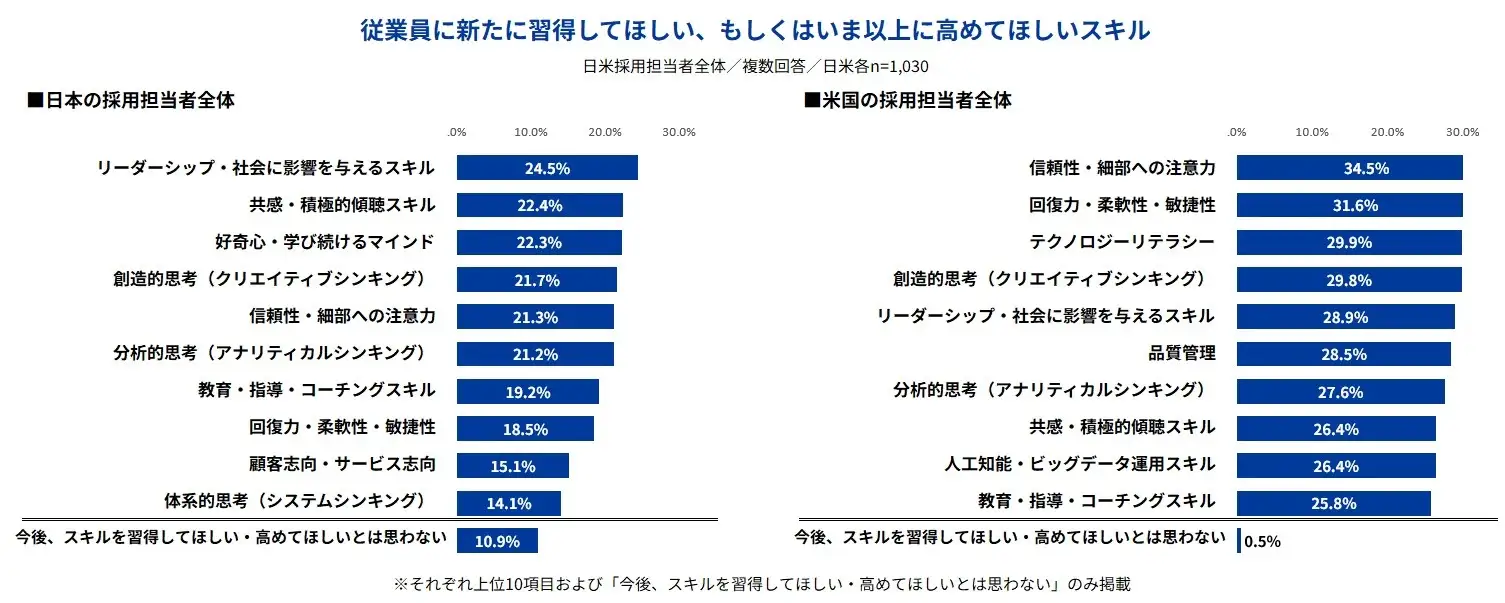

質問:「(日米の企業の採用担当者に)今後、従業員に習得してほしい・高めてほしいスキル」は?

・「今後、スキルを習得してほしい・高めてほしいとは思わない」と回答……日本では約1割(10.9%)。一方、米国ではわずか0.5%。

具体的に習得してほしいスキルは、日本では「リーダーシップ・社会に影響を与えるスキル」(24.5%)、「共感・積極的傾聴スキル」(22.4%)、「好奇心・学び続けるマインド」(22.3%)など上位10位すべてソフトスキルの結果に。一方、米国の上位は「信頼性・細部への注意力」(34.5%)、「回復力・柔軟性・敏捷性」(31.6%)、「テクノロジーリテラシー」(29.9%)などで、上位10位内にハードスキルが3つ入る結果でした。

<大湾秀雄教授の見解>

「今後習得したいスキルとして、日本の労働者が「回復力・柔軟性・敏捷性」という変化への対応力を重視し始めているのは、物価高と円安と人手不足の進行で、ビジネス環境の変化を感じているからではないでしょうか。一方、米国の労働者は、日本の労働者以上に生成AIによる業務の変化を感じており、「テクノロジーリテラシー」のような具体的なIT・テック系スキルを身につけないと職を失いかねないという危機感を持ち始めているのだと思われます。

日本で「今後、スキルを習得したい・高めたいとは思わない」労働者が約3割もいることは、リスキリングの必要性が重要な政策課題となっている今、憂慮すべき結果です。ただ、それ以上に採用担当者つまり企業側の意識でも日米の差が大きいことは注目に値します。リーダーシップやチームワークといった社会的スキルを重視する傾向は、ここ数十年、日米の両方で見られていましたが、今回、IT・テック系スキル習得の奨励に米国企業がいち早く動いていることが明らかになりました。労働者、特に中高年労働者がスキル需要変化への反応が遅いのは世の常であり、企業側の能力開発支援が重要になってきています」

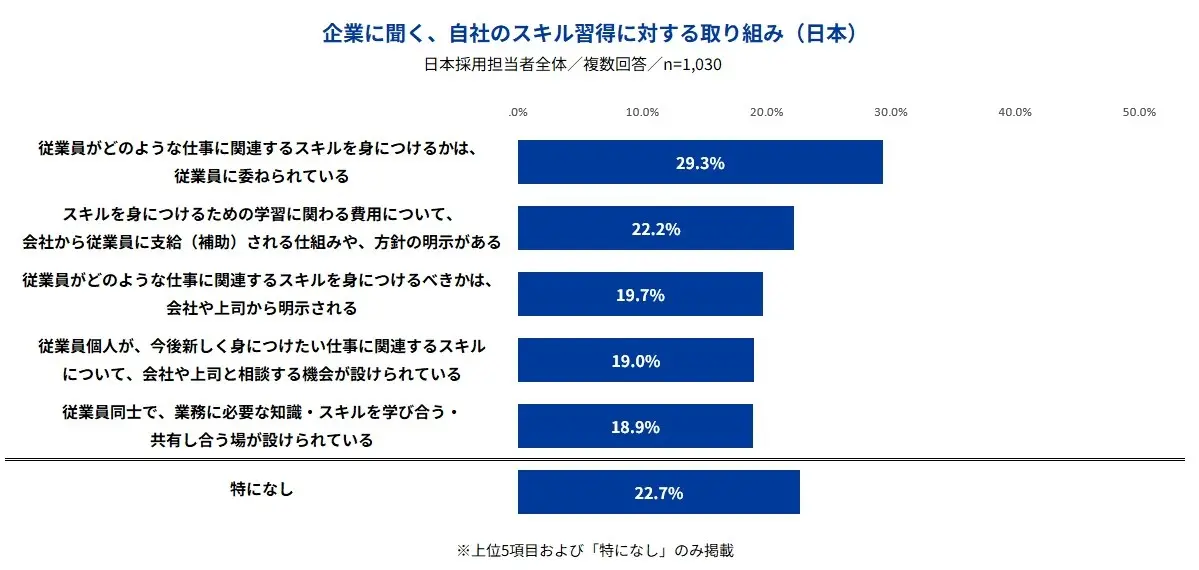

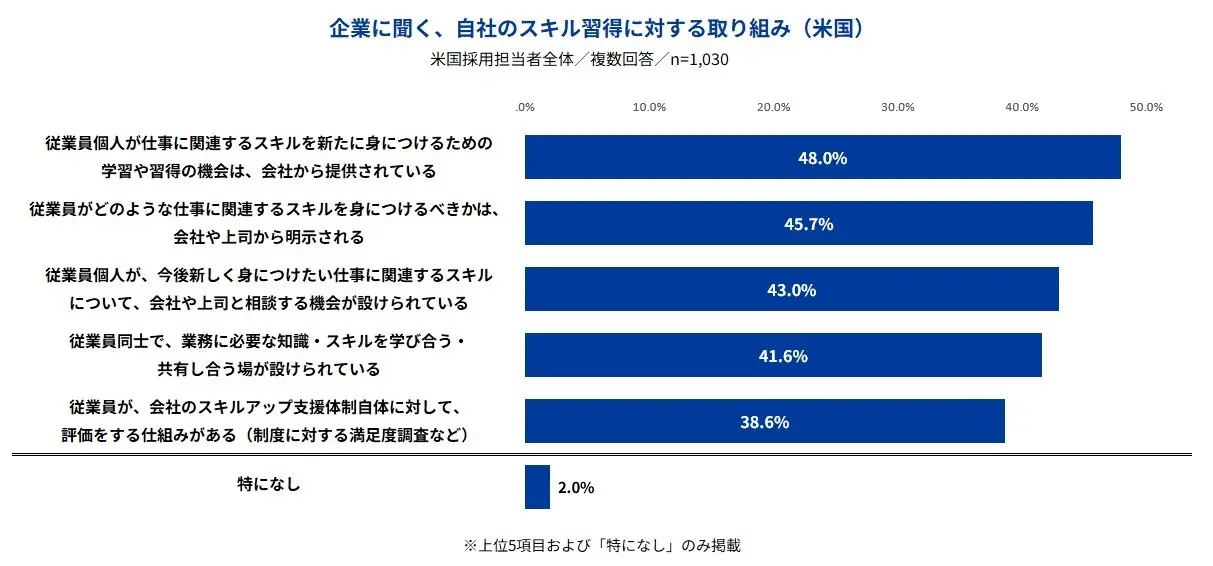

3. 従業員のスキルに関する企業側の方針や取り組み

<企業の従業員スキル習得に対する取り組み>

質問:「従業員のスキル習得に対する取り組みをしているか」

・「特になし」……日本は22.7%、米国はわずか2.0 %

具体的な取り組み内容をみると、日本では「従業員がどのような仕事に関連するスキルを身につけるかは、従業員に委ねられている」(29.3%)が最多、「スキルを身につけるための学習に関わる費用について、会社から従業員に支給(補助)される仕組みや、方針の明示がある」(22.2%)が2位でした。企業としての取り組みはあっても、その内容については従業員に委ねているケースが多い状況が伺えます。一方、米国では「従業員個人が仕事に関連するスキルを新たに身につけるための学習や習得の機会は、会社から提供されている」(48.0%)、「従業員がどのような仕事に関連するスキルを身につけるべきかは、会社や上司から明示される」(45.7%)が上位2位で、かつ、これらは約半数の企業にあてはまります。企業が、従業員のスキル習得の内容や機会の提供を積極的に行っていることがわかります。

<労働者に聞く、自社のスキル習得に対する取り組み>

質問:「自社のスキル習得に対する取り組みは?」

・「特になし」……日本では45.6%と最多、米国では6.8%

約半数の労働者が「自分の勤務先では何の取り組みもされていない」と認識。企業側では「特になし」が22.7%であったことを踏まえると、企業のスキル習得に向けた取り組みが、従業員に伝わっていない状況もありそうです。

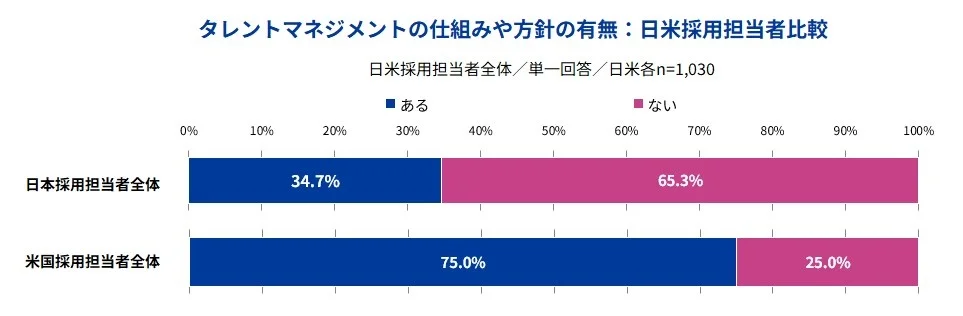

<タレントマネジメントの導入状況>

質問:「タレントマネジメントの取り組み状況は?」

・「ある」……日本では34.7%、米国では75.0%

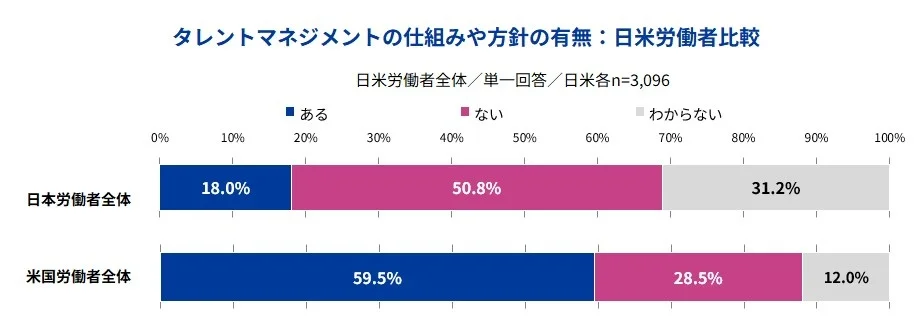

質問:「(労働者へ)勤務先でのタレントマネジメントの導入状況は?」

・「ある」……日本では18.0%、「ない」が50.8%、「わからない」が31.2%。対して米国では「ある」が59.5%、「ない」が28.5%、「わからない」が12.0%。

取り組み内容をみると、「どのようなスキルを身につけるかは、従業員に委ねられている」(21.7%)が最多、次いで「スキルを身につけるための学習に関わる費用について、会社から従業員に支給(補助)される仕組みや、方針の明示がある」(14.8%)でした。取り組み内容の上位2位は、企業側の回答と同じであり、日本では総じて、スキル習得が従業員に委ねられている状況が多いことがわかります。

<大湾秀雄教授の見解>

従業員のスキル習得について、日本は「従業員に委ねる」あるいは「そもそも方針がない」企業が多く、米国は従業員に学習機会やコミュニケーション機会を提供している企業が多いようです。かつては離職率が低い日本企業の方が米国企業より人的資本投資意欲が高いと言われた時代もありましたが、今は完全に逆転しています。生成AIを中心とした新技術やその用途の急激な進化でビジネスモデルや業務内容が大きく変わりつつある中、米国では外部労働市場で必要な人材を十分に獲得できなくなっている一方、日本ではまだ変化がさほど顕在化していないと言えるでしょう。それは、「タレントマネジメント」の導入状況の日米差にも現れています。トレーニング機会の提供は人材獲得にも寄与します。日本企業も人材獲得難から、こうした外部労働市場の変化への対応を求められるようになるでしょう。