オープンイノベーションで、世界が憧れる街づくりを。「フューチャー・デザイン・ラボ」による、多彩な未来をつくる挑戦

2019年に設立された東急株式会社の新規事業創出組織「フューチャー・デザイン・ラボ」(以下、FDL)。オープンイノベーションを推進して社会課題解決に向き合うなか、「今をゆさぶり、未来を多彩に。」をミッション&ビジョンにした新規事業創出に力を入れており、複合発酵技術を用いた水循環システムや地域ファンづくりのWEBプラットフォームの立ち上げなどを実施する。スピーディかつ的確なアプローチはどのようにして行われているのか。FDL統括部長である山本英一郎さんに、オープンイノベーションの重要性、そしてその先に見据える未来について伺った。

山本 英一郎さん/東急株式会社 フューチャー・デザイン・ラボ 統括部長

2000年に東京急行電鉄株式会社(現・東急株式会社)入社。主に生活サービス事業や商業PM事業、渋谷スクランブルスクエアの開発を担当。2017年に株式会社東急モールズデベロップメントのSHIBUYA109事業の分社化を担当した後、株式会社SHIBUYA109エンタテイメント設立とともに同社へ出向。執行役員として経営企画や若者ソリューション事業を管掌した。2025年より現職に就任。

イノベーションによる社会課題へのアプローチ

— FDL設立の経緯についてお聞かせください。

2019年4月に「東急、次の100年を創る」というミッションを掲げ、事業創造、そして東急をイノベーティブな組織に変革するための風土醸成を目的として設立されました。設立から約6年が経過した今は、事業創造に特化した組織となっています。

コロナ禍を経た事業環境の変化、社会実装に向けた招待会員制のオープンイノベーションラボ「SOIL(Shibuya Open Innovation Lab)」が移転したタイミングもあり、今夏、改めてミッションやビジョンを明確化しました。チームメンバーでワークショップを重ねるなかで、「今をゆさぶり、未来を多彩に。」というミッション&ビジョンを掲げ、その実現に向けて動ける組織を目指しています。

ー 具体的にどのような活動を行っているのでしょうか。

主に3つの柱を軸に活動を行っています。1つ目の柱は、「従業員起点による新規事業の創出」です。具体的には、提案者自らが事業リーダーとなり一貫して新規事業を推進する「社内起業家育成制度」と、東急線沿線での新たなサービスのアイデアを募集し、有志がアイデアソンで具体化、社会へ実装していく「東急線沿線新サービス開発プログラム」の二つに注力をしています。

2つ目の柱は、 「オープンイノベーション」。SOILを拠点とした「TAP(東急アライアンスプラットフォーム)」という東急グループ各社とスタートアップ企業のアライアンスによる事業共創(過去10年間で協業件数:約160件)や、コーポレートベンチャーキャピタルとしてスタートアップ企業との業務・資本提携を行っています。3つ目の柱は、「新領域探索」です。未来の社会課題を想定し、その姿からバックキャスト思考で「新しいライフスタイルの構築」につながる事業創出を目指しています。この取り組みは、すでにいくつかの分野で進められています。

組織体制としては、25年8月時点で、専任メンバーが28名在籍しており、加えて他部門やグループ会社からの兼務メンバーが24名参加しています。専任と兼務を合わせた52名体制で、約40件のプロジェクトを進めている状況です。

革新的な水循環システムがもたらすもの

ー FDLに期待されている役割をお聞かせください。

次の東急の核となる事業を創出していくことだと思います。東急グループは交通・不動産・生活サービスなど幅広い領域を網羅したコングロマリットな組織であることが大きな強みであり、さまざまな業界の企業との協業で求められる役割を果たしていけるのではないかと考えています。

そのなかでもひとつ例を挙げると、株式会社長大と東建産業株式会社と取り組んでいる複合発酵技術(植物由来の酵素を用い、環境中の多様な微生物の働きの活性化により複合的な発酵を促進させ汚水を浄化する技術)を活用した水循環システムの開発および導入は、まさに未来の社会課題解決を体現しているプロジェクトです。

ー SOILにおける象徴的なプロジェクトのひとつですね。

2050年に、約50億人が水不足に陥るという試算があり、水資源の有効活用が急がれています。本プロジェクトはトイレやキッチンなどから排出される汚水を、化学薬品を一切使用せず微生物の働きによって浄化し、トイレ洗浄用水として再利用するものです。宮古島での約2年に及ぶ実証実験を経て、2025年4月からSOILにも導入しました。事業化へ向けては準備段階であるものの、今後は都市における水資源の有効活用例としてオフィスや商業施設、駅、公園、空港などへの導入を検討しています。

ー 多方面での有効活用ができそうなシステムだと感じました。

おっしゃる通りで、これまでは災害時にトイレが使用できなくなるケースも少なくありませんでしたが、この水循環システムを用いれば、それらの問題が解消される可能性が大いにあります。

また、宮古島の果樹園では再生水を農場に散水することで土壌改良が促され、従来よりも作物が良く育つことが判明しました。災害に強いまちづくりに加え、農業にも活用できる可能性があることがわかった今、国内だけに留まらず海外も含めてアプローチしていこうと考えています。

「ひとづくり」から始まる「まちづくり」

ー FDLとしては、どういった未来を大切にしていきたいと考えているのでしょうか。

東急グループでは、2030年に向けて目指す姿を設定し、そのうえで「安全・安心」「まちづくり」「生活環境品質」「ひとづくり」「脱炭素・循環型社会」「企業統治・コンプライアンス」を、サステナブル重要テーマとして定めています。

FDLはそれらのテーマを意識して新規事業創出に取り組んでいますが、例えば循環型社会の実現については、水循環システムのほかにも、デザイナーとコラボレーションをして鉄道車両で使用されていた吊り輪を再活用した照明を販売するなどしています。

ー 「ひとづくり」にもアプローチしているのは意外でした。

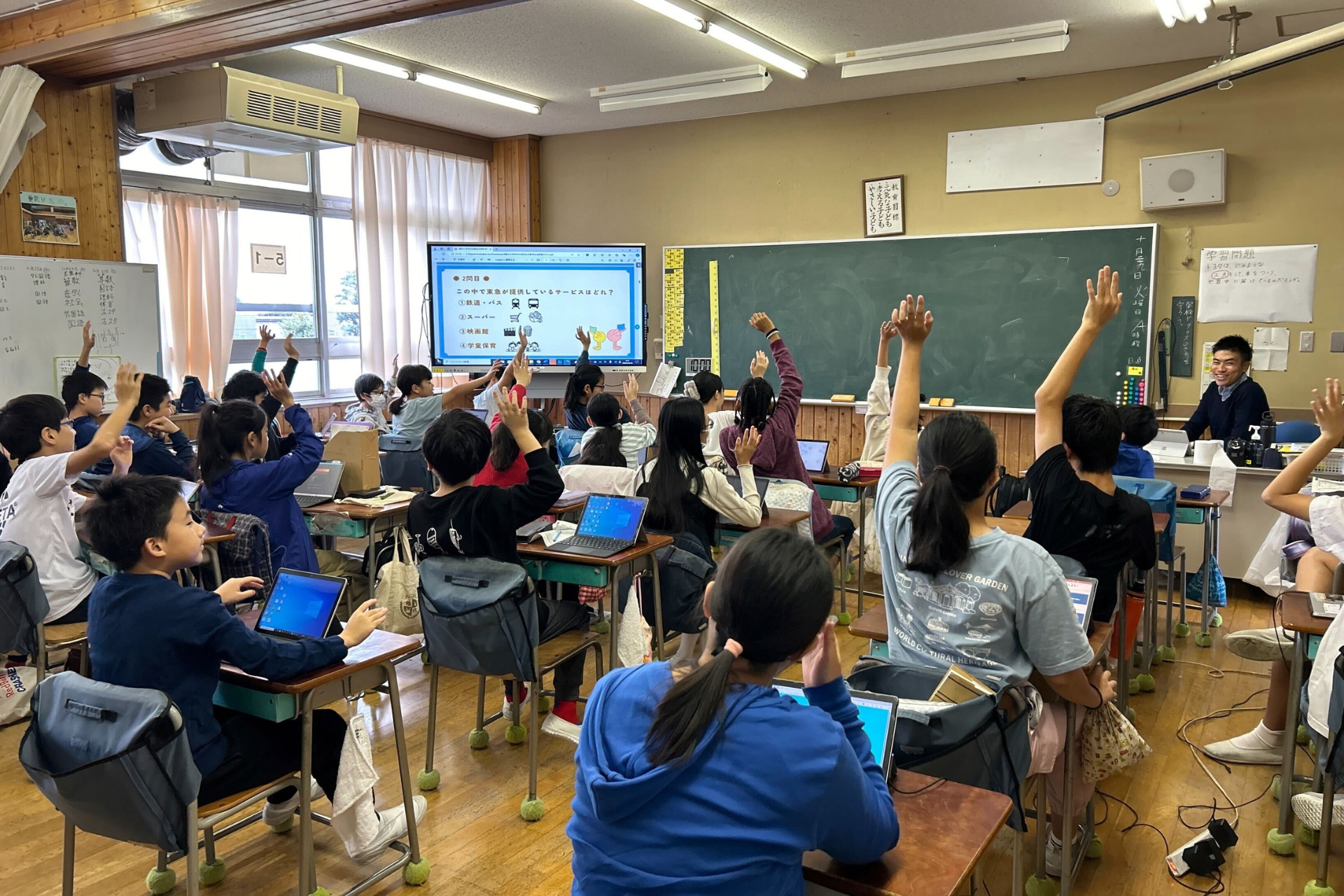

教育事業にも力を入れており、2024年から渋谷区の小学校を対象とした探究学習の授業支援を実施しています。当社社員が講師となり、座学やフィールドワークを通してまちづくりとは何かを知ってもらうことに重点を置いたプログラムです。

また、渋谷区の公立小中学校を対象とした建て替え工事が行われることに伴い、2025年9月に開校した仮設校舎「青山キャンパス」内に設けられた「未来共創空間」と呼ばれる、次世代の学びを創造する場のコーディネート・運営をNPO法人VIVITA JAPANと共同で行っています。

地域コミュニティにおける「ひとづくり」という面では、2025年5月からWEBプラットフォーム「ツクリテ」を立ち上げ、地域イベントの主催者とイベントを手伝いたい地域住民を繋ぐ場をつくることで、担い手不足を解消し、地域ファンコミュニティを醸成することで関係人口を増やし、「まちづくり」に寄与したいと考えています。

ー これから、注力していきたいプロジェクトを教えてください。

2022年に若手社員5名から提案され、2024年6月からサービスを開始した時間貸しの個室レンタルスペース事業「ルービー」です。社内起業家育成制度に応募があった事業なのですが、発案者自身が、憧れの本格的な趣味の部屋を気軽に利用できる空間が少ないことに問題意識を持っていました。

東急としても、再開発の計画があり長期で貸しにくい物件や、区画が特殊で活用が難しい物件を抱えていたので、社内とお客様のニーズを満たせる新規事業だと考え、本格的に始動したという経緯があります。現時点では7店舗の運営となっていますが、今後は多店舗展開を加速していきたいと思っています。

プロジェクトの成功を握るのは、リーダーの志の高さ

ー 企業ブランドや信頼性もあるなかで、新しい挑戦を行うことは簡単ではないと思います。どのようにして一つひとつと向き合っているのでしょうか。

新規事業に取り組む際、大企業特有の難しさはどこにあるのかというと、事業の立ち上げ段階から利益目標が高く設定されることが多く、最初の一歩を踏み出すハードルが高いことです。

また、既存事業の収益性が高い分、新規事業よりも既存事業にリソースが優先的に配分される傾向があるので、その壁を乗り越えることがカギになります。

この点において特に大切だと考えているのは、プロジェクトリーダー自身の視座の高さや志、そして熱意です。その想いを周囲に語り、巻き込み、共感や協力を得ていくことが成功するか否かに大きく影響すると思いますね。同じ事業テーマであっても、リーダーが変われば結果も大きく異なるというのは、これまでの経験からも強く感じているところです。

二つ目は、スピード感を持って推進する必要性です。そのためには、ある程度トップダウンで進めることが不可欠。弊社の社内起業家育成制度でも、最終的には社長へのプレゼンを経て承認が得られれば本格的に事業化へ進むというプロセスを設けています。トップを巻き込み、トップダウンで推進する体制が整ってこそ、スピード感のある実行が可能になります。

ー 継続的に新規事業を創出していくにあたり、どのような業界や分野と連携したいと考えていますか。

テクノロジーや新しいビジネスモデルなど、当社がリソースとして十分に持ち得ていない領域においては、他社と協業・連携することでスピード感を伴いながら実行していけると考えています。なかでも、テクノロジー領域における人材や企業との連携は重要だと認識しています。

また、ライフスタイル分野に目を向けると、クリエイティビティが非常に大きなカギになると考えています。当社の中期経営計画でも「Creative Act.」をテーマに掲げ、創造力を活かして“世界が憧れる街づくり”を進めていこうとしています。ぜひ、その分野で活躍される皆さまと積極的に連携し、新しい価値を共創していきたいです。

文:芳賀たかし

写真:船場拓真